“双十一”价格不降反升?律师:可能涉嫌价格欺诈

2025-10-23 17:41:54

近日

各大电商平台“双十一”

促销活动陆续启动

然而不少消费者反映

有些平台部分商品在活动期间

价格不降反升

搜索发现,某款商品在“双十一”促销前的售价为279元,但活动期间该商品的价格却上涨至299元。

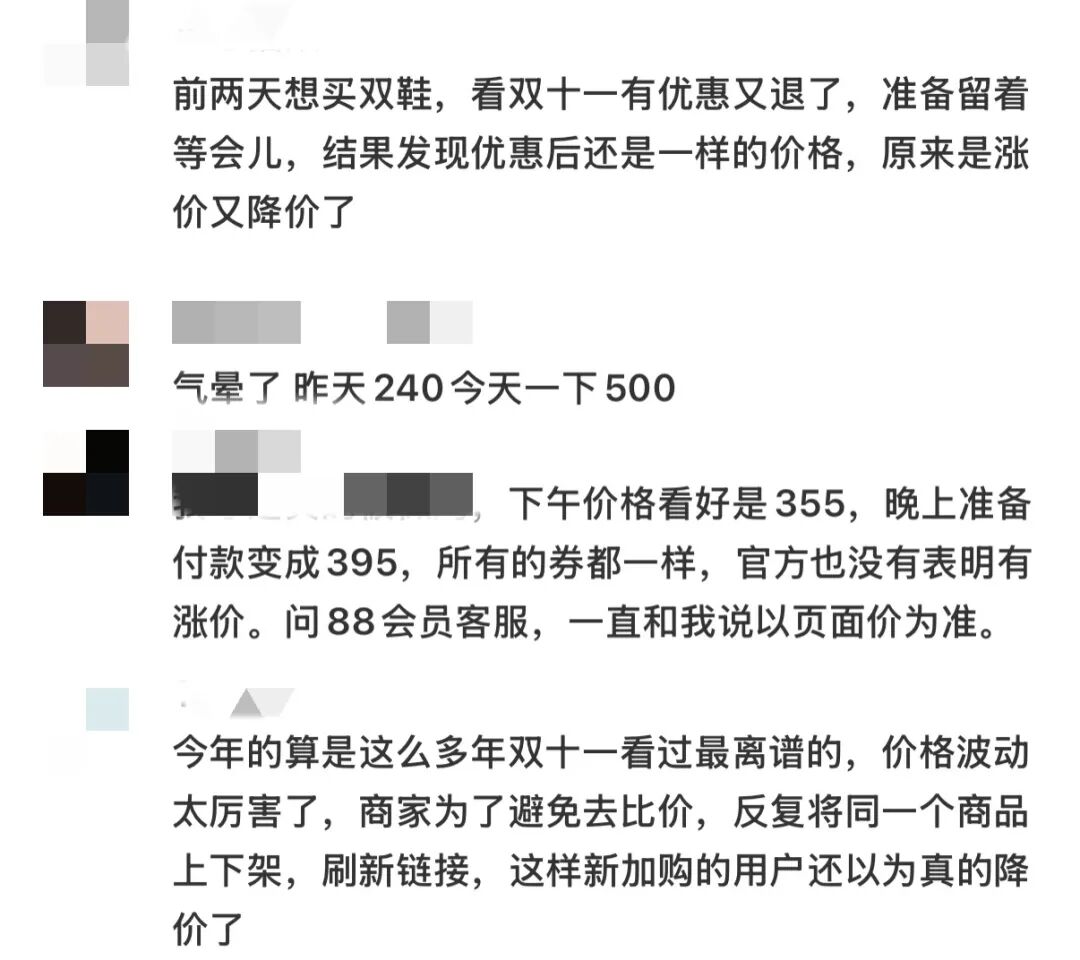

有网友指出,每年“双十一”前,部分商家频繁调整价格,消费者若无比价工具,极易被“割韭菜”。

平台客服工作人员此前回应称,商品定价由商家自主设置,但平台会对报名“双十一”的商品进行管控,如发现商家为开展大促故意“先涨后降”,将要求其限期整改,拒不整改者,将面临警告、扣分、降权等处理。

工作人员坦言,部分商家频繁改价并在活动期间临时加价的行为确实难以彻底杜绝,目前还没有一个比较好的解决方案。

还有不少消费者反映,“双十一”促销期间,某些商品的预售价格反而不如直接购买划算。

今年“先涨后降”

为何格外难以忍受?

其实,先涨价后降价也不是啥新鲜事,消费者对此早有心理准备,只是今年的剧情格外让人难以接受。这背后,除了有商家诚信的原因,还有些客观因素。

一是外部优惠政策的“空窗期”。上半年部分地区“国补”政策带来的实惠价格,给消费者留下深刻记忆。当临时性补贴退潮,市场价格回归常态,在消费者看来就成了“离谱的涨价”。这种因政策落差导致的价差,虽非商家本意,却实实在在地伤害了消费体验。

二是平台复杂规则下的“生存法则”。现在市场竞争激烈,大促多,淡季时商家为吸引流量,往往已给出接近底线的优惠。而到了备受瞩目的“双11”,流量成本水涨船高。满减、打折、定金、充值、返现……这套堪比奥数的促销规则,让消费者算蒙了,商家也未必搞得懂。商家既要让折后价看起来诱人,又要守住利润空间,最简单的办法便是在原价上做文章。

在这场愈演愈烈的价格“变装秀”中,作为规则制定者与监管者的平台,责任愈加凸显。事实上,平台完全有能力建立更严格的历史价格监测系统,展示更长期的价格曲线,并对虚假促销行为施以重拳——这并非技术不能及,更多的是决心与短期利益之间的取舍。

商家追逐利润无可厚非,但短视的套路终将耗尽消费者宝贵信任;平台需要增长,但饮鸩止渴的数字游戏无法带来健康生态。消费者可以用钱包投下支持票,也可以用吐槽投下反对票。当大家开始讨论“‘双11’什么时候结束,我好买东西”,意味着这场消费盛宴已站在了信誉危机的边缘。“双11”最需要的,或许并不是花样繁多的玩法创新,而是一场站在消费者立场的自我革新。

律师提醒

北京市康达律师事务所高级合伙人孟丽娜律师表示如果商家没有正当的成本增加等原因,仅仅是为了营造降价假象而先提高商品价格,随后进行所谓的“降价促销”,这种带有明显欺骗、诱导消费者性质的行为属于价格欺诈。

依据相关规定,商家在进行促销活动时,应明确标示商品的原价、现价、折扣等信息。如果商家在涨价后降价的过程中,故意模糊原价的定义,或者无法提供原价的交易票据等证明材料,也可能会被认定为价格欺诈。

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款规定,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。

因此,遭遇此类情况,消费者应该截图保存价格变动前后的商品界面、消费凭证等证据,向电商平台或者消费者协会举报,并向商家进行相应的索赔。

提醒广大消费者

不要一味追求所谓的低价促销

要理性消费

也要敢于维权